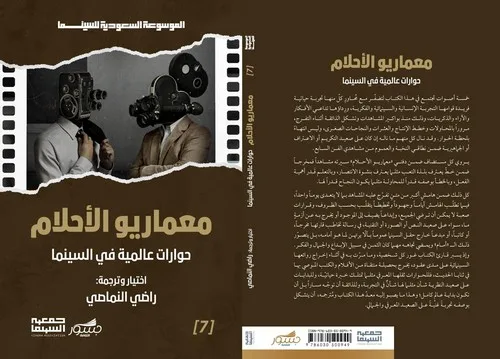

الحمد لله رب العالمين. ضمن مهرجان أفلام السعودية هذا العام، يسعدني الإعلان عن كتابي الرابع بعنوان «معماريو الأحلام: حوارات عالمية في السينما».

أتطلع لمعرفة آرائكم بشأنه.

دمتم برعاية الله وحفظه. ولي عودة قريبة للتدوين بإذنه تعالى.

الحمد لله رب العالمين. ضمن مهرجان أفلام السعودية هذا العام، يسعدني الإعلان عن كتابي الرابع بعنوان «معماريو الأحلام: حوارات عالمية في السينما».

أتطلع لمعرفة آرائكم بشأنه.

دمتم برعاية الله وحفظه. ولي عودة قريبة للتدوين بإذنه تعالى.

لا تنسوه من الدعاء

السلام عليكم

صباح/مساء الخير للجميع.

تفضل مهرجان أفلام السعودية مشكورًا بإجراء لقاء مع كتّاب المهرجان بخصوص كتبهم المنشورة آنذاك، وفي الرابط لقائي معهم عن كتاب «التحديقة ما قبل الأخيرة: حوارات عالمية في السينما»، مع الشكر تحديدًا للأستاذين علي السرهيد وسلطان باخلعة على حسن الاعداد.

لعل ما يميز الفنان على نحو أساسي واجبه إزاء العمل بنشاط على تنمية الشعور الذي يجب على معظم البشر تجنبه، أي الوحدة، ذلك الشعور الذي يعتري المرء حين تسوء الأمور، المُعتَبَر رغم قدمه فينا بلا شأن أو ذكر يستحق، إذ قلّما يُصدَّق وجوده رغمًا عن تواتر ذكره وما يدل عليه. وعلى معظم الناس ألّا يتعرفوا على شعور الوحدة الذي يعترينا، لأن هذه المعرفة كفيلة بإيقاف كل عمل في العالم، فيما ستظل من حولنا المستنقعات الواجب تجفيفها، والمدن الواجب تشييدها، والأطفال الواجب إطعامهم، ولا يمكن لإنسان القيام بأي من هذه الأمور لوحده. لكن واجب المرء عمومًا ليس فقط مواجهة العالم من حوله، بل الطبيعة الشاسعة بداخله أيضًا. وبالتالي، فدور الفنان تحديدًا إنارة تلك الظلمة، وتعبيد الطرق داخل تلك الطبيعة الشاسعة لئلّا يغيب جوهرها عن النظر، وهو جعل العالم مكانًا يمكن للبشر العيش فيه.

ولا يُقصد بحالة الوحدة ما يتصوره ذهن المرء من الجلوس والتأمل في الريف بجانب بحيرة يتلألأ ماؤها، بل ما أتحدث عنه أقرب إلى الوحدة حال الاحتضار والولادة. إنها مثل الشجاعة التي يراها أحدنا في عيني شخص يعاني ولا نستطيع مساعدته، أو أنها أشبه بشعور الوحدة حال الحب، ذلك الشعور القوي والملغز الذي امتدحه كثيرون ولعنه من يوازيهم كثرة دون سلطان لأحد عليه أو حتى قدرًا من الفهم تجاهه. ولستُ حين أكتب هذا المقال مطالبًا بالشفقة على الفنان – معاذ الرب! –، بل مفصحًا عن كون ما يمر به تقريبًا مماثل لما نمر به جميعًا، وموضحًا ما يفعله على الصعيد الفردي؛ فكل من حالاتِ الولادة والمعاناة والحب والموت حالاتٌ متطرفة في وَقْعها وشيوعها، ولا مناص لأحد منّا من المرور بها، ونحن جميعًا على علم بذلك، لكننا نفضل تجاهله. الفنان موجود لتجلية الأوهام التي نسقط فريسة لها في محاولتنا لتفادي التعرف على هذا الشعور.

نظرًا لذلك، خاضت كل المجتمعات صراعًا مع مقلق السلم الذي لا يمكن ترويضه، أي الفنان، وإني على شك بأن المجتمعات ستقدر على التعامل معه في المستقبل، فهدف المجتمع يكمن في خلق حصن ضد الفوضى الآتية من الخارج أو المنبعثة من داخل الفرد من أجل أن تغدو الحياة قابلة للتحمل فيبقى العرق البشري على قيد الحياة، والمؤكد أنه كلما اختُرع تقليد ما – أيًا كان – فسيفترض الناس وجوده منذ بدء الزمان، وسيمقتون تصور أي تغيرات فيه فضلًا عن عجزهم عن ذلك، ولن يعرفوا كيفية العيش لولا تلك التقاليد التي منحتهم هويتهم، ويصابون بالذعر ما إن يقترح عليهم أحد أن بمقدورهم ذلك أو أن من واجبهم تغييرها. أعتقد أننا نرى هذا الذعر في كل مكان في العالم اليوم، من شوارع نيو أورليانز إلى ساحة المعارك المروعة في الجزائر، وليس لنا أمل إلا في مستوى أعلى من الوعي لدى الناس – الآن أو في المستقبل – لتقليل الأضرار البشرية.

يختلف الفنان عن كل الفاعلين المسؤولين الآخرين في المجتمع – مثل السياسيين والمشرعين والمعلمين والعلماء – بكونه على المستوى الشخصي عينة يطبق عليها تجاربه، ومختبرًا يجري فيه أبحاثه، إذ يعمل فيه وفق قواعد لا هوادة فيها مهما كانت مضمرة، ولا أولوية لأي شيء يحول دون مسؤوليته إزاء كشفه ما يستطيع ممّا يخص لغز الكائن البشري. كما أن على المجتمع تقبّل بعض الأمور بوصفها حقائق، وأن يؤمن على الدوام بكون الواقع المرئي يحتوي على واقع أعمق، وهو أن كل ما نفعله وننجزه يعتمد على أمور لا تُرى. كما أن عليه أن يفترض استقرار حاله، لكن على الفنّان أن يعلم – بل إن واجبه أن يقول لنا – بأن ما من شيء مستقر تحت الشمس، بيد أن المرء لا يستطيع بناء مدرسة أو تدريس طفل أو قيادة سيارة دون طمأنينة تجاه بعض الأمور، بينما لا يمكن للفنان أن يطمئن لشيء وعليه ألّا يطمئن، بل أن يسعى إلى صلب كل إجابة ويكشف السؤال المختبئ خلف الجواب.

يبدو أنني أدلي بادعاءات بليغة جدًا لصالح سلالة من الرجال والنساء ممن احتقرتهم الجموع عبر التاريخ في حيواتهم ثم نالوا الإشادة حين ماتوا بسلام، لكن هذا التكريم المتأخر يثبت – بطريقة ما – صحة النقطة التي أحاول إيضاحها، فما أكتبه الآن محاولة لتوضيح طبيعة مسؤولية الفنان تجاه مجتمعه، وما تختص به هذه المسؤولية في طبيعتها وجوب مواصلة محاربة المجتمع من أجل مصلحة المجتمع ذاته ومصلحته الشخصية، فالحقيقة أن كل شيء سيتغير رغمًا عن مظهره وما نأمل منه، ومقياس نضجنا على مستوى الأمم والأفراد يكمن في مدى استعدادنا لمواجهة هذه التغيرات. وبدرجة أهم، توظيفها لصالحنا.

وإذا ما فكر أي شخص بذلك – وليكن مثلًا شخصًا وقع توًا في الحب – فهو يعلم أن الوجه الذي يستحيل عليه رؤيته هو وجهه شخصيًا، بل أن الحبيب – أو الأخ أو العدو – يرى ذلك الوجه، مع أن وجهه قد يظهر أشد ردات الفعل. لا نفعل ما نفعله ونشعر بما نشعر به إلا بداعي الواجب، فنحن مسؤولون عن أفعالنا وإن شحّ فهمنا إياها، ومن نافلة القول – في اعتقادي – أنه كلما فهمنا أنفسنا على نحو أفضل، فسيقل الضرر الذي نتسببه لأنفسنا، لكن الحاجز بين المرء ومعرفة ذاته كبير بحق، وما أكثر الأمور التي يجدر ألا نعرفها! فقد صرنا مخلوقات اجتماعية لأننا لا نستطيع العيش على نحو آخر، لكن علينا – في سبيل أن نصير اجتماعيين – ألا نغدو نوعًا آخر، وكلنا في رعبٍ من القوى التي بداخلنا وتهدد على نحو دائم أمننا المتزعزع، لكنها ستبقى موجودة على الدوام، وليس بيدنا محوها، بل تعلم التعايش معها، ولا يمكننا الاعتماد عليها إلا لو بتنا على استعداد لقول الحقيقة عن أنفسنا.

دائمًا ما تتعارض تلك الحقيقة مع ما نصبو إليه، وجهد البشر يمكن في الجمع ما بين هذين الواقعين في ما يشبه المصالحة، ومن ندين لهم بأشد الاحترام، ونخاف منهم أكثر من غيرهم أحيانًا، أعني أولئك الذين يشاركون بعمق في هذا الجهد الدقيق والمضني، لأنهم يتمتعون بمعرفة حلت من النظر والتحمل والصبر ثم النجاة من أسوأ ما يمكن أن يحدث، وأيما أمة تخففت من أي ضرورة لنزع الثقة من هؤلاء الناس أو نبذهم، ممن “يكرمون” بعد رحيلهم، فهي أشدّ الأمم صحة، لأننا نعلم في صميم ذواتنا أننا لن نقدر على الحياة لولاهم.

ليست مخاطر كون المرء فنانًا في أمريكا بأشد من أي مكان في العالم، لكن لها طبيعتها الخاصة، وتلك المخاطر نتاج تاريخنا. ومن صنع ذلك التاريخ يفترض أنه لكي يغزو هذه القارة فعليه ألا يسمح بالوحدة التي أتكلم عنها تحديدًا، أي التي يكتشف بها المرء أن الحياة مأساوية، وبالتالي جميلة على نحو لا يصدق. وليس لدي شك أن في أن هذا المنع سيتكرر في كل الأمم الناشئة بأشكال مختلفة خلال الخمسين عامًا المقبلة.

هذه القارة مغزوّة سلفًا، لكن عاداتنا ومخاوفنا ستبقى. وبنفس الطريقة التي يتبعها الفرد كي يصير اجتماعيًا من خلال تعديل الذات وقمعها والكذب عليها – في نهاية المطاف دونما شجاعة – عمّا يجيش بداخلها، ارتكبنا بوصفنا وطنًا نفس التعديلات والقمع والأكاذيب بشأن كل القوى المظلمة في تاريخنا. ونعلم جميعًا على المستوى الفردي أن أي فرد لا يستطيع أن يحدِّث نفسه بالحقيقة بشأن ماضيه فسيبقى حبيسًا فيه ومشلولًا في سجن ذاته المجهولة، وهذا ينطبق تمامًا على مستوى الأمم. إذ نعلم أن المرء – تحت شلل كهذا – عاجز عن تقييم نقاط ضعفه وقوته، ونرى كيف أنه يحسب أن ضعفه قوة والعكس بالعكس في كل مرة. وهذا ما أعتقد أننا نفعله على المستوى الوطني؛ فنحن أقوى وطن في العالم الغربي، لكن مرد ذلك ليس للأسباب التي نخالها، بل لأن في متناولنا فرصة لم يحظ بها وطن قط للتقدم خارج مفاهيم “العالم القديم” بخصوص العرق والطبقة والطائفة كي نخلق أخيرًا ما خطر ببالنا حين بدأنا نتحدث عن “العالم الجديد”. لكن ثمن ذلك نظرة طويلة إلى الوراء وتقييم صارم لسجل الأحداث. بالنسبة للفنان، فسجل أحداث تلك الرحلة متجلٍ بوضوح في الشخصيات التي أنتجتها الرحلة ذاتها. وعلى أن المجتمعات على جهل بما يحدث، فإن حرب الفنان مع مجتمعه حرب عاشق، ويفعل – في أفضل أحواله – ما يفعله العشاق، أي الكشف عن ذاته للمحبوب، وجعل الحرية، كقيمة، ممكنة بذلك الكشف.

اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين

بحمد الله تبارك وتعالى، صدر كتابي الثالث بعنوان «مهنة الكتابة: ما تمنيت معرفته في بداياتي» لدى منشورات تكوين في دولة الكويت ودار الرافدين في جمهورية العراق.

ستجدون الكتاب في معرض الرياض القادم على أمل أن يرقى لذائقة كل منكم.

مرحبًا،

سعدت بالمشاركة في عدد هذا الأسبوع من «أخبار الأدب» بخطبة لروائي تشيكي أحبه كثيرًا، وهو إيفان كليما.

ترجم له بالعربية كلًا من «حب وقمامة» و«لا قديسون ولا ملائكة»، وكلا الروايتان بديعتان وأرشحهما للقراءة مع ميلي إلى «حب وقمامة».

لا يفوتني في هذا المقام شكر كلٍ من عبد الله ناصر وحسن عبد الموجود على كرمهما.

الرابط موجود أدناه. قراءة ماتعة.

مرحبًا،

ضمن كتب المهرجان نفسه، سعدت بالمشاركة في كتيّب بعنوان «أمين صالح: التحديقة الواعية»، وذلك من باب محبة أستاذنا الكبير.

مرحبًا،

يبدو أني فعلتها أخيرًا بعد أعوام!

سيصدر كتابي الثاني بمشيئة الله بعد غد الخميس، وذلك ضمن مهرجان أفلام السعودية لهذا العام. أتطلع لمعرفة آرائكم بشأنه.

كل عام وأنتم بخير.

مرحبًا،

كتبت مقالًا حول إدارة الطاقة والسلامة النفسية بوصفهما أداتي تحسين لجودة الحياة، وذلك لصالح جريدة «القافلة الأسبوعية» الصادرة من أرامكو السعودية.

رابط المقال في الأسفل، وأتمنى لكم قراءة ممتعة.

السلام عليكم،

دخلت في مشروع جديد لما يقارب الشهر مع الأصدقاء في ساقية على أمل أن يكتمل بنهاية العام، وهو عبارة عن قائمة روايات كل أسبوع ويجمع ما بين الروايات فيها عنصر مميز.

تابعوا وسم #رف_راضي على تويتر.

السلام عليكم

نشرت خلال الفترة الماضية أربعة نصوص بعنوان واحد لدى الأصدقاء في تكوين عن الكتابة الإبداعية.

الروابط في الأسفل، وأتمنى للجميع قراءة ممتعة.

السلام عليكم،

نشرت مقالًا مترجمًا لأحد كتّابي المفضلين، هاروكي موراكامي، عن جدوى القص وما يعيشه على المستوى الذاتي من أجل الكتابة.

الرابط من هنا، وأتمنى للجميع قراءة ممتعة.

لا تنسوه من الدعاء

مرحبًا،

ترجمت قصة لصالح موقع “الكتابة” الثقافي بقلم أديب أمريكي متميز لأول مرة إلى العربية.

القصة بعنوان “الطبيب” للكاتب أندريه دوبوس، ورابطها من هنا.

قراءة ممتعة!

تخرجون جميعًا من سيارتَيكم. أنت بمفردك في سيارتك، أما هم فثلاثة مراهقين في سيارة كامارو قديمة لكن بحال ممتازة. الحادث خطؤك، وأنت في طريقك كي تخبرهم بذلك.

يخطر ببالك أثناء مشيك باتجاه سيارتهم التي أعطبْتها أنهم إن كانوا غاضبين فلن ينتهي هذا اللقاء على خير، إذ اقتحمتَ تقاطعًا فاعترضت سيارتهم فاصطدمتْ بسيارتك، ولديهم الحق بأكمله في الشعور بالغضب أو الحنق أو حتى التفكير بارتكاب العنف.

وإثر وصولك، ترى أن باب السائق لا يفتح، والسائق يدفعه إلى الخارج – فتتذكر مشاهد السائقين في الأفلام حين يُحبسون في سيارات تحت الماء -، لكن سرعان ما يخرجون من باب الراكب ويدورون حول سيارة الـ”كامارو” كي يتفحصوا الأضرار. لم يتأذَّ أحد منهم، لكن السيارة معطوبة. يقول السائق “لقد اشتريتها اليوم”. إنه في الثامنة عشر من عمره وأشقر ولا تشي ملامحه أو هيأته بشيء. فتسأل “اليوم؟”

يساورك اعتقاد بأنك شرير، ويجول ببالك أيضًا “يا لها من سيارة لا يختارها من مراهقي 2005 إلا أحمق.”. يقول “صحيح، اليوم”، ويتنهّد. فتقول له إنك آسف، بل آسف جدًا، بل في غاية الأسف، والخطأ خطؤك، وستسدد كافّة التكاليف.

تتبادلون معلومات التواصل، وتجد نفسك بمرور الدقائق ممتنًا أكثر لأن لا أحد من المراهقين لكمك، أو أبدى ملاحظةً إزاء كونك سكرانًا، وهذا ما لستَ عليه، أو أنك أحمق، وهذا ما أنت عليه أحيانًا. فتغدو أكثر ودًا معهم، وتحديدًا إزاء السائق، بطريقة لا يمكن أن تكون أكبر بأي احتمال.

لقد آذيتَه وأصدقاءَه، بطريقة ما، بل عرضت حياتهم للخطر، والآن أنت قريب كما لو أنك تبرعت لهم بقلبك. صار يعرف اسمك وتعرف اسمه، وأنت الذي كاد أن يقتله، ولأنك كنت على وشك ذلك ولم يحدث، تريد الانكباب عليه والبكاء، لأنك وحيد جدًا، بل وحيد على الدوام، وأي تواصل يُحتَسب تواصلًا مهما كان، وكل تواصل يجعلنا ممتنين إلى الحد الذي نرغب فيه بالبكاء ثم الرقص ثم البكاء والبكاء.

وفي لحظة صفاء ذهني، تدرك أخيرًا سبب إراحة الملاكمين، الراغبين في لحظة ما بالقضاء على بعضهما، رأسيهما على كتفي بعضهما، والاتكاء على بعضهما مثل عاشقين متعبين، تحت شعور بالامتنان للحظة سلام.

سأل أنجلو “هل تشمين رائحة غريبة؟”

ردت روزا المنهمكة جدًا بالعمل على المشحذ “لا. أمسكه بأقوى من قبل، هل فهمت؟”

أحكم قبضته على السيف فوق سطح الطاولة والذي يلمع إزاء مصباح الإنارة الأصفر بينما تشحذ زوجته الحد، فقال “لم لا نكتفِ بشنقه؟ لن يتطلب الأمر دقيقة.”

“قلت لك من قبل إننا نريد أن يبدو الوضع وكأن شخصًا آخر قد فعلها؛ فالسكان من حولنا وقعوا في مشاكل مع الجيش في منطقة الساحل، أما نحن فمجرد سياح – إن قطعنا رأسه، سيظن الجميع أن جنديًا قتله، وقبل إدراكهم العكس نكون قد تعدينا الجبال مع المال كله.”

“أعتقد أنكِ محقة.”

“أدري أني محقة. ثبِّته، فأنا على وشك النهاية.”

شرع في الرد لكنه التفت إزاء النافذة المفتوحة. كان الناس يهتفون في الشارع المرصوف تحت النزل، ثم سمع صوت خطى راكضة. ضجّ صوت في مكان ما من الشمال لدرجة عالية حدّ أن الأرضية اهتزت. الشيء الوحيد الذي بدا طبيعيًا هو سطح الخليج على مبعدة نصف ميل غرب القرية، حيث يتلألأ تحت ضوء القمر في شهر أغسطس. سأل “ما الذي يجري في الخارج؟”

“من يدري؟ لعله أحد سباقات الماراثون تلك.”

“في منتصف الليل؟ علاوة على ذلك، ظننت أن اليونان هي بلد الماراثونات.”

ردَّتْ “أظنهم يُجرُونها هنا أيضًا.” أخذت السيف منه إثر انتهاءه، فأعادته في غمده، ثم قالت “من الأفضل أن ننام قليلًا؛ فالساعي يأخذ المال إلى المصرف بعد شروق الشمس بقليل، وعلينا أن نكون مختبئين في انتظاره بالزقاق.”

عقد أنجلو حاجبيه قائلًا “إنها تلك الرائحة مجددًا. لا بد أن الرجل في الغرفة المجاورة يدخن.”

“ما المشكلة إن دخن؟ نحن على وشك الثراء، توقف عن الشكوى.”

نزع حذاءيه متعبًا وأوى إلى السرير ونظر مجددًا إلى النافذة. بدا وكأن الغيوم تتزايد في السماء ليلًا لدرجة أنها حجبت النجوم، وقد اصطبغت بحمرة غريبة. بات الضجيج الشبيه بقصف المدافع أعلى صوتًا الآن. قال “سأختار الوجهة في المرة القادمة، والأكيد أنها ليست بومبيي.”

“حسنًا”، ثم صعدت وصارت تحت البطانية، “اخلد إلى النوم.”

علا صوت الضجيج في الخارج أيضًا. لو أنه سباق ماراثون فيبدو أن كل القرية تشارك به. تثاءب أنجلو وأغلق عينيه، ثم قال:

“هل أتوهم ذلك أم أن الجو حار هنا؟”

أول ما لاحظتْهُ إيلاين حين وصولها إلى العمل هو أنَّ تروي قد ترك محفظته على الرف الصغير بجانب علبة الـ«كوكا كولا» التي فرغ نصفها. ترك تروي طعامه كالمعتاد، وكما أنها خادمة له، لكنه قلّما يترك محفظته – بمعدل مرة في الشهر. حدثت المرة الأولى إبّان الليلة الثانية لها في هذه الوظيفة، وجال ببالها احتمال اختباره أمانتها، أو – وهذا الأسوأ – أنه اختلق عذرًا للعودة ورؤيتها. وقد حدث في الواقع أنه عاد بعد نصف ساعة من تلك المرة واحتكّ بجسمها عمدًا أثناء استعادة المحفظة عوضًا عن مجرد الوقوف عند الباب وطلبها منها يدًا بيد. أجريا حديثًا مرتبكًا في الحجرة الفوضوية قبل أن يرفع محفظته محييًا في النهاية ويقول بعدها “وداعًا” و”حظًا سعيدًا” ثم احتكّ بجسدها مجددًا.

والآن، أثناء استقرارها على الكرسي للبدء بالنوبة، استطاعت الاحساس بآثار حضوره، إذ رفعت علبة الـ«كوكا كولا» ووضعتها في سلة القمامة قرب قدمها بحذر كي يبقى منتصبًا إلى الأعلى، لكنها خلّفت بقعة كبيرة من الندى بسبب حر الصيف مما جعلها تهز رأسها قنطًا. جهزت أكوام أرباع الدولار والخمسة سنتات على الرف من أجل الانشغال بشيء ما. لوّح خوزيه على بعد حجرتين منها باتجاهها وأشار لها بإبهامين إلى الأعلى، في حركة ظنت أنها لطيفة منه. بينما أنه نوع آخر من الطفيليات، إذ يمضي استراحاته واقفًا قرب بابها ويتأملها من الرأس حتى القدم وينفث دخان السجائر في حجرين. لوحت باتجاهه كي يشيح بوجهه.

كان الطريق السريع أمامها متشحًا بالسواد، وكلما مضت بضع دقائق إذا بمصباحين أماميين يظهران في المدى مثل القطارات البطيئة لكن سائقيها يفضلون المسار الأوتوماتيكي. ثم تأتي ثلاث أو أربع سيارات دفعة واحدة فتشعر بالسعادة لدخولها في إيقاع معين: مد يد فإمساك فالتفات فجمع فالتفات فمد يد فليلة سعيدة. شكل عدم اقتراب البعض بسياراتهم بما يكفي انزعاجًا لها، لكنه سمح بتمديد ذراعها أكثر. دفعت فارق الرسوم لستة وعشرين شخصًا بحلول منتصف الليل، وقد شرعت بوضع سجل تعداد من باب الملل، فوصلت في أقصى عدد إلى سبعة وعشرين، أما أقل عدد فاثنا عشر.

أقبلت سيارة بسرعة مفرطة في الساعة الثالثة صباحًا، تتمايل مثل عث، قبل اختيار حجرتها. صرّت المكابح وزمجر المحرك، فإذا بها سيارة “تشيفيت” صفراء صغيرة موديلها يعود إلى الثمانينات ويعلوها الصدأ. مالت إيلاين إلى الأمام بيد جاهزة، لكن السائقة الشابة لم تحرك ساكنًا كي تدفع الرسوم، بل نظرت في وجهها مباشرة، إذ تخفيه خصل بنية، ويداها مثبتتين بعجلة المقود، وخلف مقعدها توجد شنطة ذات حالة سيئة وتفيض بالملابس.

“صباح الخير.”

“أحتاج إلى المال.”

“هل تقصدين أنك لا تملكين الرسوم؟”

“لا، بل إنني أحتاج إلى المال.”

التفتت المرأة بعد ذلك ورأت إيلاين عينيها المغرورقتين ووجهها المتورم، حيث يوجد جرح بشع تحت إحدى العينين وقد تورّم الجلد المحيط به وصار لونه بنفسجيًا. بدا أيضًا وجود ندبة قديمة على أنفها، ودم جاف في زاوية فمها. وجهت نظرة شزرة وجريئة مما دفع إيلاين إلى الالتفات إلى الجهة الأخرى.

أوشكت إيلاين على رفع الحاجز وطلب مواصلة المسير منها حين رأت حركة في المقعد الخلفي. وعن كثب اتضح أنه يوجد طفلان، إحداهما في الخامسة من العمر تقريبًا والآخر سنتين، ولا يجلسان على المقاعد أو يرتديان حزام الأمان. بدت عينا كل منهما كبيرتان وخائفتان، وأدركت إيلاين أن ذلك المشهد تحديدًا ما شد انتباهها نحوهما في الظلمة؛ حيث يتمسك الصغير بدمية حيوان محشية رمادية، بينما تمصّ الكبرى إبهامها.

كان خوزيه يراقبها، فرفع يديه وبرم شفتيه، أما هي فتلقت تدريبًا على علامة ما في حالة وجود ما يعيق سير العمل، ويبدو أن خوزيه ينتظرها، لكنها رفعت إبهامها إلى الأعلى وفي السر مدت يدها إلى محفظة تروي. فتحت المحفظة فوجدت اثنين وتسعين دولارًا بالداخل، فأخرجت الدولارات ثم ضمتها بيدها ومدتها إلى المرأة التي أخذت المال وأحكمت قبضتيها على المقود ثم انطلقت بعيدًا. غاب وجه الابنة الكبرى بعينيها اللتان تشبهان أحجارًا مضيئة ويحيط به إطار النافذة الخلفية في الظلام.

قد لا تكون القصة القادمة حقيقية، لكن القصص غير الحقيقية تستحق أن نوليها انتباهنا أيضًا، وذلك لأن ما يضيء في القصص طريقةُ حكيها؛ فأي أحد يحكي هذه القصة سيحكيها بالطريقة التالية:

كان أحد العجزة يمشي حافيًا مهلهل الثياب على الطريق الخارج من بالاتون [إحدى مدن المجر]، ثم لوّح بيده بعد مدة لأنه يرى سيارة ضخمة قادمة. فتوقفت السيارة، وفتح سائقها الباب.

“لماذا تلوّح يا رفيق؟”

“إلى أين أنت ذاهب؟”

“نحن متوجهون إلى بودابست يا رفيق.”

“هلا أخذتني معك من فضلك؟”

“لا توجد مساحة في السيارة يا رفيق.”

ثم أغلق السائق باب السيارة بقوة وانطلق بأقصى سرعة.

ومع بزوغ الشمس، وتلألؤ مياه البحيرة الزرقاء، وتبادلنا العديد من القصص الجيدة، تأتي هذه القصة مرة أخرى أيضًا لكن بمظهر آخر:

كان عجوز حافٍ ومهلهل الثياب يمشي على الطريق الخارج من بالاتون حين اقتربت سيارة ضخمة. توقفت السيارة الضخمة وفتح سائقها الباب:

“هل أنت متجه إلى بودابست أيها العجوز؟”

“نعم.”

“اركب أيها العجوز، سنأخذك معنا.”

اقترب العجوز بعد رد السائق اللطيف، ثم أدخل رأسه في النافذة سائلًا:

“هل يوجَد مذياع؟”

**

كلا القصتين جيدتان، لكنهما غير حقيقيتين؛ بل الحقيقة أن الرجل العجوز الحافي مهلهل الثياب كان يمشي على الطريق حين مرت سيارة ضخمة، لكن لم يخطر بباله أن يلوّح ولا قرر السائق أن يتوقف.

هذه القصة الحقيقية، لكنها ليست بجودة القصتين الأخريين.

توقفت عند بقالة “سيفين-إليفين” لأجل مغلف علكة، وأعطيت المحاسب ورقة من فئة عشرين دولار.

قال المحاسب “أليس لديك ورقة من فئة الدولار الواحد؟”

وعلى أني لا أملك ورقة الآن، إلا أنني قلت إن لدي واحدة.

اكتفى المحاسب بالتحديق فيّ، فقلت:

• امممم، ماذا تريد؟

• في الواقع، إن كانت لديك أوراق نقدية من فئة الدولار، فلم لا تدفع باستخدامها؟

• لأني لا أريد.

• ولم لا؟

• لا يهم.

قلت ذلك ثم غادرت.

قدت السيارة إلى فرع “سيفين-إليفين” آخر، فدخلته وأخذت مغلف علكة وأعطيت المحاسب عشرين دولار.

يقول المحاسب “هل لديك ورقة من فئة نقدية أصغر؟”

• نعم.

• إذًا.. امممم.. هل يمكنني أن آخذها؟

• لا.

• ولم لا؟

• ما الداعي لذلك؟

• عفوًا؟

• لم لا تأخذ ورقة العشرين وحسب؟ لماذا تريد فئة نقدية أصغر؟

يرفع المحاسب كتفيه.

• سيكون الأمر أيسر.

• حسنًا، إذ كنت تريد أن تجعل الأمر أيسر، فتفضّل.

سحبت ربع دولار [خمس وعشرون سنت]، وضربت به الطاولة.

• سأعطيك هذه مقابل مغلف العلكة.

• لكن ثمن العلكة خمس وسبعون سنتًا.

• إما أن تأخذ الربع وإما العشرين دولار، فأيهما تختار؟

جال المحاسب بناظريه ما بين العشرين إلى الربع والربع إلى العشرين، ثم نظر إليَّ قائلًا:

• لم أفهم.

أخذت العشرين والربع والعلكة ثم خرجت من البقالة. وعلى أن المحاسب يناديني إلا أنني لم أتوقف. وقفت في الخارج على حافة الرصيف، وفتحت المغلف، ثم أخرجت إحدى قطع العلكة، وأقحمتها في فمي. طعمها مثل البطيخ. أخذت قطعة أخرى ووضعتها أيضًا في فمي.

انتهيت من المغلف كاملًا بمجرد وصول الشرطة.

سألتهم “أليست هذه الطريقة السهلة؟”، ثم نفخت فقاعة كبيرة لدرجة أنها غطّت وجهي حين انفجرت.

يمر الضبع الضاحك بجانبنا كل صباح حين أنظر إلى خارج نافذة غرفة المعيشة بعد الاستيقاظ مباشرة. واصل فعل ذلك لآخر شهرين، ويظهر في نفس الوقت تمامًا، في نفس المكان صباحًا.

ظنّت ابنتي أنه ملاكنا الحارس، وزوجتي ظنّت أنه يريد أكل ابنتنا، أما أنا فلا أعلم ما ظننته. كلّما ملت برأسي، مال برأسه، وكأنني أنظر إلى مرآة.

حين هدأ هطول الثلج الكثيف، ساورني يقين بأن الضبع الضاحك لن يكون موجودًا، لكني رأيت رأسه يخرج من كتلة من الثلج. أرادت ابنتي أن يدخل، وأرادت زوجتي أن تقتله، أما أنا فلا أدري ما الذي أردته.

ورغم مضيّ أسابيع إلا أنه ما زال يمر بالنافذة محدقًا. قالت ابنتي “كيف يعقل أنه لا يضحك الآن؟”، فرددت “لربما أننا لسنا جميعًا مضحكين إلى تلك الدرجة.”، فقالت زوجتي “الضباع لا تضحك، بل تبدو وكأنها تضحك.”

كانت ابنتنا في الصالة خلال الصباح التالي ووجهها إزاء النافذة بينما تؤدي بعض الحركات للضبع الضاحك، فتمسك الشوبك متظاهرة بأنه ميكروفون بينما تؤدي بعض حركات كوميديا الارتجال المعتادة، فنظر الحيوان إليها بينما يتبع رأسه حركاتها جيئة وذهابًا. قالت “الدونات، ماذا بشأن الدونات؟” ثم ضحكتْ، وكانت نكاتها في قمة اللطف. ضحكتُ كي أسعدها، وبقي الضبع صامتًا، أما زوجتي فقالت “جهزا الطاولة لأجل الفطور.”

نهضت من الفراش مع بزوغ شمس اليوم التالي على إثر أصوات صادرة من غرفة المعيشة، فوجدت ابنتي هناك بهيئة مهرج مرتدية ملابسي وقد غطت وجهها بمسحوقات تجميل زوجتي. كانت تقفز إلى الأعلى وتؤدي الشقلبات الكاملة على الأرض. أمال الضبع الضاحك رأسه يمنة ويسرة بصمت لم يتغير. قالت ابنتي “لم لا يضحك؟”، وانتاب زوجتي الصداع، أما أنا فقلت “إنك تبلين حسنًا.”

صار بإمكاني بعد ذلك بأسبوع رؤية ابنتي محبطة من عجزها عن إضحاك الضبع الضاحك. قالت زوجتي “اتركيه”، فقلت “أظن أنه يضحك من الداخل، واصلي المحاولة.”، فقالت ابنتي “أظن أنني سأتوقف وحسب”. قالت زوجتي “جيد”، فقالت ابنتي “أحيانًا، لستما مضحكان وحسب.”، ثم خرجت من غرفة المعيشة ورأسها باتجاه السقف.

أبقيت على المصباح مضاءً حتى وقت متأخر في السرير، إذ كنت أخربش على ورقة. شعرت زوجتي بالانزعاج فقالت “ما الذي تفعله؟”، فقلت “إني أكتب”، فقالت “لم أرك تمسك قلمًا من قبل، هل الأمر ضروري الآن؟”، فقلت “نعم”، فانقلبت إلى الجهة الأخرى مغطيةً رأسها بالبطانية بينما تئن سخطًا، ثم قالت “نم وحسب.”، فلم أرد بجملة، فقالت “نم” مرة أخرى، فرددت قائلًا “أنا على وشك النهاية.”

استيقظت مبكرًا في الصباح التالي، أثناء تبخر الندى، وذهبت إلى غرفة المعيشة. الأنوار مطفأة. شغّلتها ورأيت الضبع الضاحك واقفًا إزاءنا بعينين حزينتين. ذهبت إلى غرفة ابنتي النائمة ومسحت على كتفها، ففتحت عينيها، فقلتُ “لنذهب إلى غرفة المعيشة.” حاملًا قطعة من ورق. كانت عيناها كبيرتان وواسعتان. ودون كلام أو تردد، نهضت من السرير. فقلت “أحبك كثيرًا.”

ذهبنا إلى غرفة المعيشة. قطعتُ الورقة إلى نصفين وقلت “إنها مسرحية”، وكانت ابنتي متحمسة، ثم مثَّلنا وأجرينا حوارًا. كانت ابنتي في قمة السعادة رغم أن الضبع الضاحك لم يضحك، وصوتنا صاخبًا، وحاولت بأقصى جهدي ألّا أبكي أثناء لعبي مع ابنتي لرؤيتي إياها سعيدة. استيقظت زوجتي، وإذ يمكنني سماع خطواتها في الرواق قبل دخول الصالة، واصلت ابنتي أداء المشهد. فقالت زوجتي “توقفا. توقفا وحسب. هذا ليس سوى غباء.” لن أنسى النظرة التي اعتلت وجه ابنتي. كان علي ألّا أقول لها ما قلت، ليس أمامها على الأقل، لكن سبق السيف العذل. شرعت ابنتي تبكي. أسقطت زوجتي فنجان القهوة وتناثرت قطعه على الأرضية الخشبية. بدأ الضبع الضاحك يضحك، وبصخب، بينما تشع عيناه أثناء قفزه في مكانه باستخدام قائميه الخلفيين.

فركت ابنتي عينيها. “مرة ثانية يا أبي. مرة ثانية.”

المصباح في دولاب الرواق مفصول عن الكهرباء، وبالتالي فالسلالم الموصلة إلى الغرفة معتمة. ونتيجة لذلك، لا يمكننا تذكر آخر مرة ذهبنا فيها إلى هناك. لا نعلم سبب عدم وَصْل أحدنا المصباح ببساطة بالكهرباء، أو عدم فعلنا ذلك جميعًا. لربما أنه لن يضيء، أو أن المصباح محترق، أو أنه غير موجود إطلاقًا. لا نعلم الموجود في الغرفة أيضًا. لعلنا على علم بذلك في لحظة ما، حين كان المصباح موصولًا بالكهرباء ومضيئًا. هذا إن أضاء أصلًا. أحيانًا، عقب الاستيقاظ من النوم أو قبل الخلود إلى النوم بالضبط، نخال أننا نتذكر ما كانت الغرفة عليه: السجادة الزرقاء التي نتظاهر بالسباحة فيها أثناء تدفئة الشمس ظهورنا عبر النافذة، والأريكة البرتقالية المُسندة على الجدار البعيد الذي فقدنا في حفره وتصدعاته عددًا لا يُحصى من الجنود. تظهر الغرفة كما لو أنها من حلم، ونحن على يقين من أننا كنا فيها ذات مرة، وندري بعلاقتنا بها، لكنها في تلك اللحظة تغيب كأنها لم توجد قط وأن تلك السلالم لا تنتهي إلى مكانٍ بعينه. لا نعرف حتى مصدر الطلاء الأصفر المرشوش على جدران درب السلالم فضلًا عمّا حدث في الغرفة. فكرنا بوَصْل المصباح لكن الأوان قد فات. ماذا لو اكتشفنا عند الإضاءة أنه لم توجد غرفة من الأساس؟ يوجد احتمال أن بعد نهاية السلالم ببضع خطوات تقع هاوية من ظلام. نفضل في أيام مثل هذه ألا نكون موجودين بالقرب من الرواق ذي المصباح المفصول والنهاية المتصلة بسلم لا يُعلم كنه آخره، لكن يعترينا القلق من احتمال انقراضها أيضًا إن لم ندخل الرواق أسوةً بالغرفة والسلالم، وبعدها سنغدو محاصرين هنا بلا أمل يحدونا لتذكر الغرفة، ولا نريد التفكير في احتمال حدوث ذلك… أبدًا.

يقتتل السيد سييراكاوسكي والسيد إدواردز في الشارع، والغلبة لصالح السيد إدواردز الآن، إذ يمكنني رؤية الدم ينزف من أنف السيد سييراكاوسكي، إضافة إلى دم آخر على وجهه ولا أدري ما مصدره. السيد إدواردز أكبر سنًا وأسمن قليلًا، فلذا من المفاجئ رؤيته يقاتل بهذه البراعة. لا أدري إذا كان المتفرجون الآخرون (بمقدوري رؤية القليل منهم) متفاجئين مثلي بذلك أو بالقتال كله من الأساس.

لا أظن أن قتالًا قد نشب من قبل في حينا (إنهما يعانيان الآن، إذ لا توجد العديد من اللكمات، بل كثير من المناورات وشد الأذرعة واللكمات الطائشة التي لا تقترب من الآخر أصلًا، وكأن كل واحد منهما يحس أن يد الآخر مكسوة بما هو أخطر من الجلد.)، ولدي افتراض بأن الأحياء نوعان: أحياء يشيع فيها القتال وأخرى لا يشيع فيها. حينا من النوع الثاني.

ما عدا – من المضحك رؤية الفئات وتأثيرها (يتلقى السيد إدوارد العجوز لكمة جيدة في الفك ويسقط أرضًا على مؤخرته) لأن بإمكان المرء القول إن الأحياء نوعان: أحياء تُستدعى فيها الشرطة حين نشوب قتال، وأخرى لا تُستدعى فيها. هل يُحسَب الاتصال بالشرطة محاولةً لإيقاف القتال؟ أفترض أن الأحياء نوعان -.

ينهض السيد سييراكاوسكي ويضطجع إلى جانب السيد إدواردز على الأرض، ولعل مرد ذلك إلى أنه سمع صفارات الإنذار أو أنه رأى ما فعله به حين توقف عن الدفاع عن نفسه أو التحرك بالكلية. ها قد وصلت الشرطة: ثلاث سيارات.

الموجود ثلاثة سيارات وستة عناصر شرطة. يخرجون جميعًا من السيارات، لكن اثنين فقط يقتربان من المتعاركَين. يبدو أن عناصر الشرطة متعَبون مثل مدرسي الحضانة، إذ يقبلون بما يكاد يستحيل تغييره ويتحلون بذات قلة صبرهم مع البراءة.

يمشي أحد عناصر الشرطة إلى الآنسة سميثسون التي تخاطبهم بغضب منذ خروجهم من السيارات. تعيش الآنسة سميثسون بين الرجلين، وعمرها في بداية الثلاثينات وتعمل في العقار – على ما أظن –. لا أدري ما علاقتها بالقتال، لكنها حزينة للغاية. لا يمكنني سماع ما تقوله من النافذة، إذ لا يصل عبر الزجاج إلا همهمات، فأفتحه.

“لا أعرف!”، تقول بينما يواصل الشرطي حديثه أثناء الاستجواب، “لا أعرف! لا أعرف!”

يضع الشرطي يده على ذراعها ويتحدث معها بهدوء، فيتمعّر وجهها بما يشبه القرف وتسحب ذراعها من يده، فيعتريني شعور بالخوف جرّاء فعلها ذلك، إذ أخشى أن يعتبره اتهامًا بكونه يلمسها بطريقة ليست ملائمة للمس أي أحد، فيغضب بسبب ذلك لأنه يحاول تهدئتها فقط. لكن لا يمكن لأحد لومها على رفضها لمسة من غريب مسلح. ينظر إليها الشرطي للحظة بينما يقرر أمرًا فيرجع ويذهب إلى زميله الذي ما زال يراقب الرجلين المضطجعين في الشارع.

تصرخ الآنسة سميثسون على الشرطي الذي مشى سلفًا “لا تلمسني! لا تلمسني!”

يتلفت الشرطي. يمكنني سماعه الآن، إذ يقول “أنا آسف، الخطأ خطإي. لكن أرجو منك أن تهدئي.”

“أهدأ؟ لا تضع يديك علي ثم تطلب مني الهدوء!”

لا يرد الشرطي بكلمة، بل يعين السيد سييراكاوسكي على النهوض. لربما أن السيد سييراكاوسكي سعيد بالدم على وجهه الآن نظرًا للحالة التي يبدو عليها السيد إدواردز، أما السيد إدواردز فراقد على الشارع مثل النائم وأطرافه ممتدة بما يكاد يشي بالأبهة.

يسأل زميل الشرطي “ما مقدار معرفتك الرجلين؟” مشيرًا إلى الآخرين طلبًا للمساعدة بينما يومئ برأسه تجاهها على أنه سيتولى أمرها. أسمع صفارات الأسعاف بسرعة أكاد لا أصدقها.

أما الآنسة سميثسون فلا تجيب، بل تجلس على المرج – ويا لها من حركة، حيث فيها نوع من اليوغا، إذ أن رجليها متقاطعَين بينما مؤخرتها تلمس الأرض. – فتشرع بالبكاء، وبصوت عال ومطلق العنان، فيقترب الشرطي منها.

يقول بصوتٍ يسمعه الجميع “سيدتي؟ هل يمكنني الجلوس معك؟”

تومئ باكيةً ثم تقول “لا يمكنه فعل ذلك. لا يمكن له فعل ذلك كما يريد.”

ثم يحدث أمر ما. إذ يجلس الزميل بجانبها على المرج وتبدأ الحديث، فيخرج دفترًا صغيرًا من جيب معطفه. إنها تبكي مصرحة بأمر فظيع، ويمكنني رؤيتها بينما تخبره بكل شيء.

على غير العادة، أكتب اليوم للاحتفاء بهدية كريمة من المعلم والقيمة والقامة أحمد شافعي، الذي لطالما أكرمني دومًا بهداياه للأمة العربية إبداعًا في التأليف والترجمة منقطعة النظير، لكنه البارحة خصَّني بترجمة لمقال بديع بقلم بول أوستر، وهذا – وأيم الله – خير ما يُهدى.

المقال من هنا، ولن أتمنى لكم قراءة ممتعة، فلا أماني على المضمون.

أما أنا فاتركوني لامتناني وخجلي وحيرتي بكيفية رد جميل هذا النبيل. لكني – والله – لن أكتم ما بداخلي ولو ليس لي إلا المدونة.

صباح الخير.

سعدت بالتعاون مع مدونتين خلال الفترة الماضية، وإحداهما لأول مرة، أي مدونة «نديم» المختصة بالتحصيل المعرفي، عبر مقالة لشاعر بولندا العظيم آدم زاغايفسكي بعنوان “يا أيها الشعراء الشباب، أرجوكم اقرؤوا كل شيء“. أما الأخرى فمدونة «كتب مملة» التي نشرت فيها سابقًا، وأعدت الكرة بقصة من الأدب الهندي المعاصر الرفيع، عنوانها “رجل المظلة” بقلم الكاتب سدهارتا غيغو.

رابط المادتين عبر اسميهما، فيُرجى الضغط هناك للوصول.

نهاركم سعيد.

ذات مرة حين كنت في السابعة من عمري، وضعت خالتي يديها عليّ وحاولت طرد شياطيني. لم أكن واعيًا بأن فيّ شياطينَ، وقلت ذلك بتردد، بما أنها كانت امرأة حازمة. فقالت: من المؤكد أن فيك شياطين، وقد بدأت بالتجلي الآن. لم أفهم ما معنى التجلي، ولم أقل ذلك أيضًا. حركت يديها من رأسي إلى كتفيّ وصدري ثم عادت إلى رأسي مرة أخرى. أردت أن أسأل عن مكان عيش الشياطين وكم عددها وما شكلها، وعمّا إذا كانت تعرف إبليس شخصيًا، وهل كان مجرّد صالحٍ شطحَ ذات مرة أو غير ذلك، لكنها كانت منغمسة وعيناها مغلقتان، ولم تكن امرأة تُقاطع في أثناء عملها.

فتحت عينيها بعد مدة، وسألتها إذا ما رحلت الشياطين، فقالت: سنرى ذلك، سنرى ذلك. حتى في تلك اللحظة كنت أعلم أنه إذا قال أحدٌ ما جملةً مرتين، فهذا يعني أنه غير متأكد منها. وكنت أتعلم عدة مرات أن ما يعنيه الناس لا يطابق ما يقولونه إطلاقا. فكلمة ربما تعني لا، وسيعطينا الرب تعني أن الرب لم يعطِ بعد، وخذ راحتك تعني أسرع. كان من الصعب تعلم جميع كل اللغات التي يتحدث بها في منزلنا. إذ كانت هناك اللغة الأمريكية اللينة التي نتحدث بها جميعًا؛ وهناك لغة سكان الأنهار الآيرلندية المتلوّية التي يتحدثها كبار السن إذا ما غضبوا؛ وهناك لغة النساء الباردة مثلما ينطق جاك سبارو، التي كانت تتحدثها أمي وجدتي وخالتي وبقية نساء الحي؛ وهناك أيضًا لغة المزاح الخليعة التي يتحدث بها الآباء الآخرون مع أبي حين يأتون إلى حفلة شُرب. كما أن هناك اللهجات التي يتحدث شخص واحد بها فقط، مثل أختي التي كانت تتحدث بلغة فاترة متعجرفة مثل مواء قططها، أو أصغر إخوتي، تومي، الذي كان ينطق بكلمة “تومي” ولا يفهمها إلا هو وأختي. كانت تترجم ما يقوله غالبًا، وكان يتحدث على ما يبدو في أغلب الأحيان عن الجبنة وأقلام التلوين.

ظللت أتجول بقية اليوم تحت شعور بأني ممتلئ بالشياطين، بالإضافة إلى غثيان طفيف جراء ذلك. خمّنت بأنه لا بد من أنهم يعيشون في معدتي أو رئتيّ، لأنها الأماكن الوحيدة بداخلي التي يوجد بها الهواء. سألت أكبر إخوتي عما إذا كانت الشياطين تحتاج إلى الهواء مثل الناس، فقام بإشارة بيده تعني اذهب بعيدًا الآن. كانت إشارات اليد لغة أخرى في عائلتنا، وكانت أمي أفصح المتحدثين بها. فإذا قلبت يدها مرة واحدة فهي تعني اذهب واجلب سجائري، وإذا قلبتها إلى الجهة الأخرى فهي تعني أن ما قلته للتو سخيف إلى درجة أنني لن أهتم بتوضيح غبائك. وما زالت هناك إشارات أخرى تعني لا يهم، أو سيظل الحال هكذا لألف عام، أو خذ أصغر إخوتك معك ولا تحاول أن تدفعني للحديث معك بشكل سيء عن ذلك.

انتظرتُ حتى وقت النوم كي أسأل أمي عن شياطيني. كانتْ ستقوم بإشارة اليد التي تعني سنتحدث عن ذلك في وقت آخر لولا أنها رأت وجهي القلق، فتوقفت وجلستْ ثم تحدثتُ إليها عن خالتي ووضع اليدين. نطقت أمي بأصوات غير مفهومة في حنجرتها ثم تكلمت عن أختها كما لو كانت شجرة نفحصها من عدة زوايا. قالت إن أختها الحبيبة امرأة تقيّة بشكل رائع ولم تنوِ إلا خيرًا، ولها قلب أطيب من أي أحد أقابله، وأنها كانت أنبه إلى ظهور الشياطين أكثر من أي شخص عرفته أمي، وأن عليّ تقدير إيمانها العميق – فعلينا جميعًا أن نكون ملتزمين ومكرسين وشغوفين كما كانت – لكن الحقيقة هي أننا لم نكن ملتزمين بنفس قدر التزام خالتي بالمسؤوليات الأبعد، مثل وضع الأيدي لطرد الشياطين. سألت: هل لديك أدنى فكرة عمّا أقول لك؟ فقلت بتردد إنه ليست لدي فكرة، لأني لم أرد منها أن تتوقف عن التحديث بجمال وبأسلوب مسلٍّ هكذا، فوضعت يدها على جبهتي وأخبرتني بأنها تحبني وأن الآن موعد السرير، فمن الأفضل أن أقفز إليه، وهذا ما فعلتُه. وبينما تغادر، قامتْ بإشارة بيدها تعني إن لم تفرّش أسنانك وحاولت أن تتظاهر بأنك فعلت، سأعرف أنك تكذب ولن ينتهي الأمر على خير ثم ضحكتْ، فضحكتُ، وفرّشت أسناني.

تُركت دراجة أحادية العجلة قرب مدخل الطلاب خارج المدرسة. ركبها أحد الفتيان الصغار فسقط فمات، فركض صبي آخر ليرى ما حدث للصبي الأول، لكنه حين رأى الدراجة راقدة هناك على العشب، ركبها أيضًا فسقط فمات، ثم سقط صبي ثالث ومات، فرابع، فخامس. وحين سقط الصبي السادس ومات، سئمت من رؤيتهم فذهبت إلى فرع «دانكن دونت»، حيث يُقال إن كل المعروض فيه تحت خصم قطعتين بسعر قطعة، لكن لأجل محدود.

صباح الخير،

أحيلكم اليوم إلى مدونة «أوكسجين» الرائعة، حيث سُعدت بنشر ترجمة جديدة هناك.

الرابط من هنا. أتمنى للجميع قراءة ممتعة.

يأكل رجل موزة أثناء مشيه تحت المطر. نقطة انطلاقه. وجهته. سبب أكله موزة. شدة المطر المتساقط. مصدر الموزة التي حصل عليها. اسم الموزة. مقدار سرعة مشي الرجل. رغبته بالجو الممطر من عدمها. ما يجول بباله. من يطرح كل هذه الأسئلة. من يُفترض به الإجابة عليها. سبب كونه المجيب. مقدار أهمية الإجابات. مقدار الأسئلة عن رجل يأكل موزة أثناء مشيه تحت المطر. كون التساؤل السابق من ضمنها أم أنه يُعد نوعًا آخر من الأسئلة، لا عن الرجل أو أكل الموزة. فحوى السؤال إن لم يعد نوعًا آخر من الأسئلة. احتمال ظهور سؤال آخر من كل سؤال. المغزى من ظهور السؤال الآخر. السؤال الأخير إن لم يظهر السؤال الآخر. معرفة الرجل أيًا من إجابات الأسئلة. مقدار استمتاعه بالموزة. المشي تحت المطر. إحساس الرجل بالعيون من حوله وثقل الأسئلة بشأنه. سبب احتمال كون لون الموزة الأصفر الفاقع اللون الوحيد وما يحتمل أنه آخر لون ممكن في عالم رمادي ذي مطر رمادي شديد يضفي اللون الرمادي على كل شيء آخر. أعلم أن الأسئلة تتالى، لكن اليقين الوحيد عندي هو التالي: كل القصص التي بإمكاني اختلاقها عن رجل يأكل موزة تحت المطر ستكون حزينة، إلا لو كنت معك خلف نافذة بينما نراقبه.

كانوا يدفنون الأسد حين وصلت في الباحة الخلفية مجددًا. وكالعادة، القبر محفور على عجل، وليس كبيرًا بما يكفي لاحتواء الأسد، وبقدر كبير من الإهمال، أما هم فيحاولون حشو الأسد في حفرة صغيرة لا تصلح.

تعامل الأسد مع ذلك – كالعادة – دون شكوى، إذ حين دُفن خمسين مرة في العامين المنصرمين، تعوّد على محاولة دفنه في الباحة الخلفية.

أتذكر أول مرة دفنوه فيها، إذ لم يعلموا ما الخطب. أما الأسد فكان أصغر سنًا في ذلك الوقت، ويشعر بالارتباك والرعب، لكنه الآن صار يعرف ما سيحدث لأنه بات أكبر سنًا ودفن عدة مرات.

بدا على محياه قليل من الملل حين طووا مخلبيه على صدره وبدؤوا هيل التراب على وجهه.

كان الوضع ميؤوسًا منه، إذ لن تتسع الحفرة للأسد أبدًا، فلم تكفه من قبل قط ولن تكفيه الآن. لم يستطيعوا حفر حفرة عميقة كافية لدفن الأسد بداخلها.

صارت هاتان تحيتينا المعتادتين منذ عامين.

وقفت هناك أراقبهم لمدة ساعة أو نحوها بينما يحاولون دفن الأسد بإصرار، لكنهم لم يواصلوا إلى ما بعد استسلامهم تحت شعور بالقرف ثم يقفون لائمين بعضهم البعض على عدم حفر حفرة كبيرة بشكل كاف.

لم يخالوا ذلك مضحكًا للغاية.

اليوم هادئ إذ يستريح نور الشمس على حقول السهل، وسرعان ما ستدق الأجراس لأن اليوم الأحد. وما بين حقوق الجودار، يعثر طفلان للتو على درب بالقدمين لم يطرقاه من قبل، وفي القرى الثلاث على طول الساحل، تلمع أطر النوافذ تحت الشمس بينما يحْلق الرجال أمام المرايا المنصوبة على طاولات المطبخ، والنساء يغنين بصوت منخفض أثناء تقطيعهن شرائح الخبز لوجبة الصباح، والأطفال جالسون على أرضية المطبخ يزررون مقدمات قمصانهم. هذا صباح يوم نحس، لأن طفلًا سيُقتل في هذا اليوم على يد رجل سعيد، لكن الطفل جالس على أرضية المطبخ يزرر قميصه، والرجل الذي يحلق يتحدث عن باقي اليوم ورحلتهم إلى آخر الجدول، بينما المرأة لا تزال تهمهم بالغناء وتضع الخبز المقطَّع توًا على طبق أزرق.

لا ظلال تعبر المطبخ، ومع ذلك فالرجل الذي سيقتل الطفل واقف بقرب مضخة وقود حمراء في القرية الأولى. إنه رجل سعيد، ينظر في المدى من خلال مجال النظر في كاميرته بينما يجهز إطارًا لصورة تظهر فيها سيارة زرقاء وامرأة شابة ضاحكة واقفة بجانبها. وبينما تضحك، يلتقط الصورة الساحرة، ويقفل عامل المحطة غطاء وقود السيارة بإحكام، ثم يقول لهما إن اليوم يبدو مناسبًا لجولة بالسيارة. تدخل المرأة السيارة، ويخرج الرجل الذي سيقتل الطفل محفظته. يقول لعامل المحطة إنهما ذاهبان بالسيارة إلى البحر، وحين يصلان البحر سيستأجران قاربًا ويبحران في المدى البعيد. تسمع المرأة كلماته عبر النافذة المفتوحة، ثم تستريح وتغمض عينيها، فترى البحر بعينيها المغمضتين والرجل جالسًا بجانبها في قارب. الرجل ليس شريرًا، بل مسترخٍ وسعيد، يقف للحظة أمام السياج الذي يلمع تحت الشمس قبل صعوده إلى السيارة، مستمتعًا بخليط بمزيج من رائحتي الليلك والوقود معًا. ما من ظل يسقط على السيارة، ومصدّاتها تلمع وبلا صدمات ولم يغد لونها أحمر بسبب الدم.

لكن بينما يصعد الرجل في القرية الأولى إلى سيارته ويغلق الباب بقوة، وتحديدًا حين يومئ كي يسحب الكابح اليدوي، تفتح المرأة في القرية الثالثة درج مطبخها وتكتشف أن السكر لم يعد موجودًا، أما الطفل الذي زرر قميصه وربط حذاءيه للتو فيميل متكئًا على الكنبة ويرى تيار الهواء يمر بين الأشجار، ويتصور القارب الأسود الصغير مربوطًا إلى الشجرة الطويلة على الضفة. بينما الرجل الذي سيفقد طفله قد انتهى من الحلاقة ويغلق مرآته المحمولة، وكل من أكواب القهوة وخبز القرفة والقشدة والذباب في مكانه، ولا ينقصهم سوى السكر. لهذا تأمر الأم طفلها بالذهاب بسرعة إلى بيت آل لارسون كي يستعير قليلًا منه. وبينما يفتح الباب، ينادي عليه أبوه أن يسرع لأن القارب في انتظارهم على حافة الجدول، وسيذهبون إلى أبعد بكثير من ذي قبل. ليس ببال الطفل أثناء قطعه باحة المنزل ركضًا سوى التيار والقارب والسمك الذي يقفز من المياه، وما من أحد يهمس له بأن الباقي من حياته ثمان دقائق وأن القارب سيبقى في مكانه اليوم ولعدة أيام قادمة.

المسافة إلى بيت آل لارسون ليست بعيدة، إذ أنهم في الطرف الآخر من الشارع. وفي نفس اللحظة التي يقطع الطفل فيها الشارع، تمر سيارة مسرعة عبر القرية الثانية، وهذه القرية صغيرة ذات منازل حمراء متواضعة الحال وفيها أناس مستيقظون للتو وجالسون في مطابخهم بأكواب قهوة مرفوعة، وينظرون عبر نوافذهم فيرون السيارة مسرعة وعلى إثرها غيمة كبيرة من غبار. تسير السيارة بسرعة، ويرى سائقها عبر نافذته أشجار التفاح بما لا يتجاوز اللمحات إضافة إلى أعمدة هاتف مصبوغة للتو ومنتصبة مثل ظلال رمادية. يمر نسيم الصيف عبر نافذتيهما المفتوحتين، وبينما يتخطيان القرية الثانية تبقى السيارة ثابتة على الطريق أثناء قيادتهما بأمان وثقة في منتصفه. إنهما وحيدان على هذا الطريق – حتى الآن، والقيادة وحيدًا بالكلية على طريق فسيح أمر مطمئن، ويزيد اطمئنانًا بخروجهما تجاه السهل الفسيح. الرجل قوي وواثق بنفسه، ويمكنه الإحساس بجسد المرأة على مرفقه الأيمن. ليس رجلًا شريرًا، بل في عجالة للوصول إلى البحر، ولم يكن ليؤذي أصغر مخلوق، لكنه مع ذلك سيقتل طفلًا بعد قليل. وبينما يقْبلان بنفس سرعتهما على القرية الثالثة، تغمض المرأة عينيها وتتظاهر بأنهما لن يُفتحا حتى تبصران البحر. وفي نفس الوقت الذي تمر فيه السرعة بانسيابية، تحلم بالموج الهادئ القصير وسطح المياه الشفاف الصقيل.

ولأن الحياة جُبلت على القسوة، يمكن للسلام أن يغمر حتى دقيقة ما قبل قتل رجل سعيد طفلًا، ويمكن لامرأة أن تغمض عينيها وتحلم بالبحر قبل صراخها رعبًا، وخلال الدقيقة الأخيرة من حياة ذلك الطفل يمكن لوالديه الجلوس في المطبخ بانتظار السكر بينما يخوضان حديثًا معتادًا حول أسنان الطفل البيضاء ورحلة التجوال التي خططا لأجلها، حتى أن بإمكان الطفل نفسه أن يغلق بوابة ما ويبدأ عبور طريق ممسكًا بيده اليمنى حفنة من مكعبات السكر الملفوفة بورقة بيضاء، وطوال تلك الدقيقة لا يرى إلا تيارًا رقراقًا وقاربًا عميقًا بجوانب صمّاء.

حدث كل شيء تلا ذلك بعد فوات الأوان، إذ توجد سيارة زرقاء متوقفة على جانب الطريق، وامرأة تصرخ بينما تزيح يدها عن فمها، والمكان أحمر بفعل الدم، وفي نفس الوقت رجل يفتح باب سيارة ويحاول الوقوف على قدميه، حتى وإن حل في جوفه قليل من الرعب، وفي نفس الوقت بضع مكعبات من السكر مرمية بلا ترتيب وملطخة بالدم والغبار، وطفل يرقد على بطنه بلا حراك ووجهه ملتصق بالطريق بشدة، وشخصان شاحبان لم يشربا قهوتهما بعد يركضان عبر بوابة من أجل رؤية منظر لن يُنسى في الطريق، لأن شفاء الوقت كل الجروح أمر غير صحيح، إذ لا يشفي جرح طفل ميت، وقلّما يشفي ألم امرأة نسيت شراء السكر وأرسلت ابنها عبر الطريق كي يستعير بعضًا منه، ويشفي بنفس القدر معاناة رجل كان مرحًا ذات لحظة والآن قد قتل طفلًا.

ولأن قاتل الطفل لن يذهب إلى البحر، سيقود سيارته عائدًا إلى بيته ببطء وصمت، وبجانبه تجلس امرأة صامتة برأس مضمد. وبينما يقودان عبر القرى لا يريان حتى وجهًا واحدًا ودودًا – بل ظلال حالكة في كل مكان. وحين يفترقان يغدو الصمت في أشد مراحله، وقاتل الطفل يدري أن هذا الصمت عدوه، وسيحتاج إلى بضع سنين من حياته كي يقضي عليه بالبكاء قائلًا إن الأمر ليس غلطته. لكنه يعلم أيضًا أن هذا كَذِب، وفي أحلامه المتقطعة أثناء الليل سيحاول استرجاع دقيقة واحدة من حياته بطريقة ما فيجعلها مختلفة.

لكن الحياة بلا رحمة تجاه قاتل الطفل، ذلك لأن كل شيء بعد ذلك قد حدث بعد فوات الأوان.

صباح الخير،

في تعاون جديد لأول مرة مع منصة (كتب مملة) التي أولي اهتمامًا كبيرًا بمحتواها – وأوصيكم به -، ترجمت لصالحهم قصة من الأدب الأمريكي المعاصر بعنوان “مفقوداتنا” بقلم الكاتبة برندا بينادو.

الرابط من هنا، وأتمنى لكم قراءة ممتعة.

باتوا يتصلون بنا

قبل إلقاء القذائف

يرن الهاتف

شخص ما يعرف اسمي الأول

يتصل ويقول بعربية سليمة

“أنا ديفيد”

ووسط ذهولي ما بين القنابل الصوتية وسيمفونيات تكسر الزجاج

التي ما زالت صاخبة في بالي

أفكر، هل أعرف أي ديفيد في غزة؟

يتصلون بنا الآن ليقولوا

اهربي.

لديك ٥٨ ثانية بعد انتهاء المكالمة.

التالي بيتكم.

يعتبرونه نوعًا من

النبل وقت الحروب.

لا يهم إن كان

لا يوجد ملجأ.

ولا أن الحدود مغلقة

وأوراقك بلا قيمة.

إذ تضعك في حبس لمدى الحياة

في هذا السجن الساحلي

ولا أن الأزقة ضيقة

وأن الحيوات متكدسة

واحدة تلو الأخرى

أكثر من أي مكان آخر على الأرض

اركضي وحسب.

لا نحاول قتلك.

لا يهم إن كنت

لا تستطيعين الاتصال بنا كي تقولي

إن مطلوبيكم ليسوا عندي

ما من أحد

سواك وأطفالك

الذين يشجعون الأرجنتين

يقتسمون آخر رغيف لهذا الأسبوع

يعدون الشمعات في حال انقطاع الكهرباء

لا يهم إن كان لديك أطفال.

أنتِ تعيشين في المكان الخطأ

والآن فرصتك للهرب

إلى اللا مكان

لا يهم

أن ٥٨ ثانية ليست طويلة بما يكفي

للعثور على ألبوم صور الزواج

أو بطانية ابنك المفضلة

أو طلب انتساب ابنتك شبه المكتمل للجامعة

أو لجمع كل من في المنزل.

لا يهم ما كنت تخططين لأجله.

لا يهم من أنت.

أثبتي أنك إنسانة.

أثبتي أن لديك ساقين.

اهربي.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر السعيد. أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.